我俩是一对双胞胎姐妹,1967年出生在东北一个偏僻落后的农村,一个蒙古族家庭。姐姐:芬;妹妹:芳。我俩共同的名字“泥土芬芳”。

小时候,我们能看到的画,没色儿的,是大姐大哥课本上的插图;有色儿的,就是年画。有一年,爷奶家买了一张特别有看头的年画,画面上是一些密密麻麻的小人儿,干啥的都有。爷爷举着放大镜从画上慢慢移动,那些密密麻麻的小人儿都像活起来似的。爷爷边看边说:“就跟真的似的,都鼓出来了!”这鼓出来的画是什么人画的呢?从那一刻起,一个美好的愿望默默地种在了我俩幼小的心田,也要成为会画那样画的人。

我俩没读过几年书,就辍学种地了。书不念了,可是笔从来没离开过手。山上开花的向日葵,结穗的苞米杆儿子;山坡上的小路、行人;屯子上空一缕缕升腾的炊烟;院子里用嘴啄着羽毛的鸡鸭,迈着四方步的大鹅;窗户下的大酱缸;挂在屋檐下一嘟噜一串的红辣椒;阳光底下,父亲给懒洋洋的、四脚朝天的小猪挠痒痒;母亲在冬天满屋子的蒸气里像仙女一样飘来飘去……都成为画的和写的内容。从来没有学过画的我们,就这样不停地写呀,画呀……一个偶然的机会,我俩得到了一本《伤逝》的画本,就被深深地吸引住了,一遍又一遍地临摹,从而产生了有一天自己也能画出一本书的想法。

我俩特别喜欢裙子,没钱买,就在老弟用过的本子背面画出各式各样的裙子,过过穿裙子的瘾。那个时候,别说没钱买裙子,就是有裙子,在我们村子里也是穿不出去的,村里人会笑话。为了能真正地穿上裙子,二十出头,我俩背着画在纸上的裙子进城了。

到了城市,才知道我们吃上饭比穿上裙子还难,因为没有文化,没有技能。为了能在城市吃上饭、站住脚,我俩干过一些苦活、累活、脏活:打扫卫生、当保姆、端盘洗碗、摆地摊……从异乡到异乡。后来,我俩在湘西的一座小城开了一家东北饺子馆,生活才安定了下来。

这段从漂泊到稳定的城市生活,我俩虽然没穿上想穿的裙子,但是把对裙子的喜欢,都穿在故事里的人物身上了;还有,把自己扎围裙当老板娘的样子,制作出像翻开的书一样的两幅大画贴在墙上,占据了半面墙。就是这两幅用爷当年的话说:“跟真人儿似的,鼓出来的画”,为我们的生意吸引了不少食客。在他们拍照留念和赞许下,更坚定了我俩继续写画下去的决心!白天,我俩在店子里干活;晚上回来不管几点,我俩都坚持画上几笔,写上几句,把店子里的故事用夸张一点的样子表现出来。

我俩所画所写的都是自己生存的一种状态,眼睛里的一种生活;如今还在一直一直地画着、写着;将来也会一直一直地画下去、写下去……

土地生活 之儿时记忆

▲ 我们是双胞胎姐妹,共同的名字“泥土芬芳”,姐姐芬,妹妹芳,出生在东北一个叫阿拉街的小山村。听说,我俩出生的那天晚上,父亲带哥姐去看电影《草原英雄小姐妹》回来,接生婆告诉父亲,添俩大胖姑娘儿!父亲一听头都大了:拿啥养活呢?

▲ 全家决定把小双子给人……人家来抱,父亲反悔了,说:不给了,死就死在一块吧!

▲ 父亲出生在没落的地主家庭,在那特殊的年代,被迫离开了他热爱的教师岗位,回家务农。别人不干的脏活、累活都派给了他:掏全村儿的茅坑、烧大粪、沤大粪、拾粪便……我俩坐在父亲腾空的粪筐里,悠悠荡荡,就像坐在悠车子上。

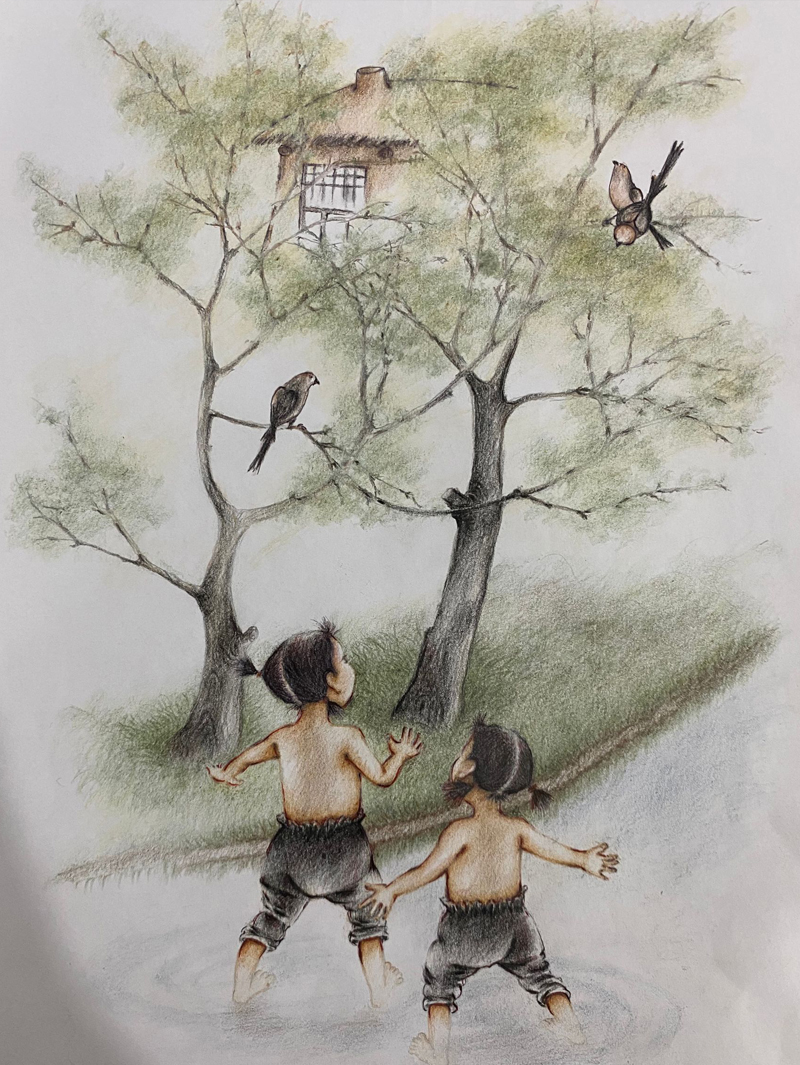

▲ 我家门前有条河,弯弯曲曲流向十里之外的松花江。这条河养育了我们家几代人。河水见证着成人世界里的苦难和挣扎;河水也见证着孩童世界里天堂般的纯净和美好!

▲ 低矮的土房、一两声鸡鸣犬吠,我们村子里的日子,就像碾道里的大磨盘,周而复始,无声无息地转动。

▲ 没有计划生育的年代,母亲生我们前边五个时都很顺畅;生第六个时,也就是我们的老弟,打破了家里平静的日子。母亲栽倒在里屋的地上,父亲冲进屋,母亲已经不省人事。

▲ 母亲病了的那天晚上,父亲叫我俩到村西头,找大舅套牛车,送母亲去公社的医院。我俩趿拉着大人的棉鞋跟头把式地往大舅家跑。那晚儿的月亮地儿真好!那晚儿的雪也很厚!在大雪壳子里,六岁的我俩一步一陷,鞋子丢了这只丢那只。

▲ 母亲撇下出生几天的老弟去看病,后院儿白大娘每天把喂给自己孩子的奶舍下一口给老弟。老弟挺皮实地活了下来。爷爷给他起个名字叫铁蛋子。

▲ 母亲治病的日子里,我们变成了放养的野孩子。母亲走的时候,雪还很厚,我们还穿着棉袄棉裤。雪化了,草绿了,花开了,后院儿白大娘家三姑娘都穿上裙子了,母亲还没回来,我们还穿着棉袄棉裤。

▲ 母亲不在家的日子里,我俩满村子乱跑。一天,我俩正在村西头疯玩儿时,听人说母亲回来了……我俩尥蹶子往家跑。母亲真的抱着老弟站在院子里,我俩多想一头扎进她的怀里。可是,母亲像串门的客人一样,不温不火地说:“跑哪去了?”我俩心里有说不出的滋味,眼泪不停地往下流……

▲ 直到母亲换上以前在家常穿的衣裳,才感觉到母亲真正回来了。从那时起,我俩每天除了看老弟,还看鸡屁股。那时,一年的油盐、针线、火柴等,全靠攒点儿鸡蛋卖几个钱来买。不看好鸡屁股,鸡把蛋说不定就下到谁家去了。

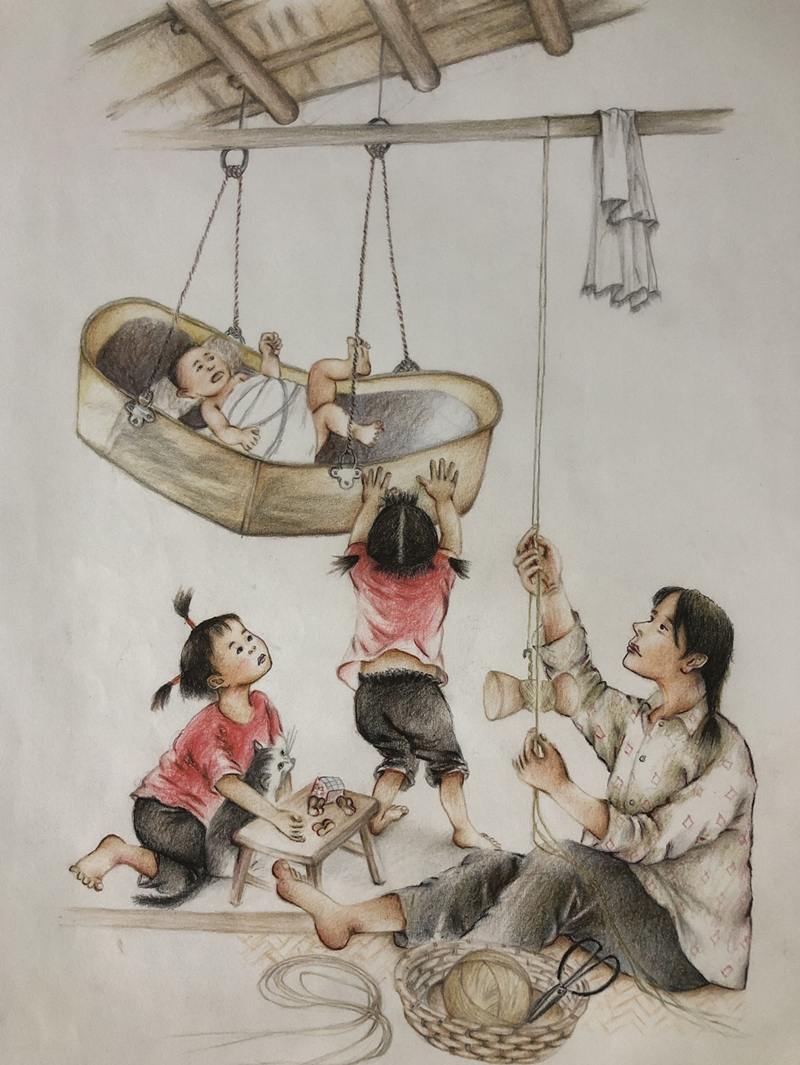

▲ 母亲回来以后,垂在幔杆上的拨浪锤子又转起来了,悠车里的老弟小嘴也会爆豆子似的叫妈、妈、妈了。我家的生活又有声有色了。

▲ 小时候,我俩以为:我们村子就是全世界。早上,太阳从东山坡上升起来,慢慢地在村子上空划了一道弧线,落到了西山坡上,留下半边天红通通的火烧云……不知道谁说的,那是周疯子的血。对此,我俩一点不怀疑。我们村的周疯子死了,不在村子了。他不去天上,能去哪呢?我俩不知道村子以外,还有村子;世界以外,还有另外的世界。

▲ 住在西院的姥娘家,在我俩记忆的夜空就像一闪而过的流星。不知道姥娘家人谁给谁买的一块红地白点点的花洋布。我俩特别稀罕,抱着不放,硬哭到了手。母亲给我俩一人做了一件褂子。至今还记得那块花洋布上散发的那种田野花香的味道。

▲ 太阳好的时候,家家都摘下酱缸帽子,晒晒大酱。奶奶做出来的酱和母亲比,有一股说不出来的香昧。

▲ 接天连地的大雨呼啸而来,急速的雨点噼呖叭啦地潲进屋里,打在脸上,冰冰凉。我俩兴奋异常,使劲地摇晃窗框子,大声喊:大雨哗哗下,北京来电话,让我去当兵,我还没长大。

▲ 一连几天的大雨,父亲说:可踢蹬了,别把土窝泡塌了!

▲ 雨住了,天放晴了。母亲兴冲冲地下河,捞起从上游飘过来的树棒子、树杈子,晾干烧火。木头火,夏天烤苞米金黄焦香;冬天烧炕,大炕热乎到天亮。

▲ 河里捞上来的柴,河水和成的面,用大铁锅烙出来的一面长嘎渣的苞米面大饼子,甜甜的,带股河水的味道,把我们喂养得白白胖胖。

▲ 白音爷是爷奶的老朋友。在爷奶家,他一碰到我俩,就撸胳膊挽袖子,嚷嚷要吃属羊的小闺娘;还把胳膊弄得咯崩咯崩直响,翻着眼皮说,先吃哪个呢?我俩吓得无处躲藏。长大一点才知道,白音爷是以他那种吓唬小孩儿的方式稀罕我们呢。听母亲说,我俩小时候奶水不够吃,白音爷没少贴补我们白糖什么的……

▲ 昏暗的煤油灯下,母亲有做不完的针线活。呲楞呲楞纳鞋底儿的声音,像一首古老单调的催眠曲,一会儿,我俩眼皮就挑不起来了。早上醒来,常常看见母亲鼻孔下拖着两条黑道道。

▲ 睡前,看母亲投在墙上飞针走线的影子,听间壁墙那头爷奶屋里传来滴哩嘟噜的蒙语唠嗑声,让我们的心里有一种说不出来的神密。

▲ 母亲干外头的粗活,嘁哩喀喳很利落,做点巧活细活就难为了她。母亲贪黑把火地做出来的新鞋总是偏小。总得要我们娘几个粗暴地折磨,才能费劲巴拉地把脚塞进鞋壳儿。

▲ 农忙季节,父母收工很晚。家里屋里外头各种各样的嘴巴都张开了,等他们回来的食物,等得昏昏欲睡。

▲ 农忙过后,别人都猫冬,父亲却要到粮库扛麻袋,补贴家用。父亲用一百二十斤的体重,扛起一百八十斤的麻袋,一天要扛几百包。父亲说,刚开始,一坐下休息就站不起来,可把他累拉拉胯了。每当这时,眼前就会出现孩子们哧溜哧溜喝苞米面糊糊的样子……咋能让孩子们连苞米面糊糊也断了流儿呢?想着,父亲就又来了劲儿。

▲ 快过年了,父亲想多割两斤肉,再买几样好嚼谷,孩子们盼了一回年。可是,父亲心有余力不足!咋整呢?父亲琢磨了半宿,和谁张口呢?忽啦一下,想起扛麻袋的伙计们说起过,食堂做饭的老爷子家趁,攒钱卧粮的,没儿没女没负担。可是,人家不认识自己,能借给吗?父亲想。晌午,父亲约摸食堂吃饭的人应该都走得差不多了,就鼓足勇气走了进去。

▲ 打完饭,父亲没走,吭哧半天,脸憋得通红。老爷子看出父亲有事儿的样子。父亲一声叹息,把为难之事如实地说了。老爷子姓聂,外省人,一笑就露出几颗锃亮的金牙,是走南闯北的生意人,一眼就能看出这个文弱的扛麻袋的年轻人定是老实本分人,一口答应了 。父亲只想借十块钱,聂大爷硬塞给父亲二十块钱。

▲ 收工回家的路上,被人间的温暖感动的父亲乐得合不笼嘴,一溜烟地往家赶。树条子咔吧咔吧地响在干冷的冬天里。父亲怀揣的是他经历了人世太多苦难之后,得到的第一股滚烫的超凡脱俗的情意!

▲ 母亲抄着袖子从屋里出来,看到父亲因为兴奋和激动而光芒闪烁的脸,说:哦呀!今天咋这么早就回来了?父亲呼哧带喘地说,上屋说吧。从此,父亲和聂大爷成了忘年交。父亲包揽了他家的一些重体力活:抹房盖、抹房框、搂柴火……直到老人过世。聂大爷临终前把自己的所有财产都留给了父亲。父亲啥也没要。

▲ 过了小年,母亲把屋里屋外打扫干净,被子浆洗后,父亲就每天一两样地开始备年货:油盐酱醋,写对子的红纸、挂钱儿、年画、炮仗、冻柿子、冻梨、糖块;母亲一样一样地把年货放起来。还要两天过年呢,看到我们眼巴巴地盯着,就抓一把糖块分给我们。剥开糖纸,我们就咯嘣咯嘣地嚼起来。母亲心疼地喊:别嚼,白瞎了,含着,慢儿慢儿嗍啰。

▲ 平常日子,家里点的是煤油灯;过年,才点蜡烛,亮亮堂堂的,把犄角旮旯都照亮了。

▲ 大年初一,父亲带我们六个孩子到隔壁给爷奶磕头拜年。怕羞的小双子不肯下跪,父亲一怒之下,不许小双子回去吃饺子。

▲ 那时,父亲在生产队干活挣的是公分。有一年,一年挣的公分,只折合成十六块钱;母亲插空养一头猪能卖三四十块。猪在我们家是最粗的经济支柱。那年,那头猪不知咋整的,死了!心里一直装着家的大双子跌倒骨碌地跑到生产队找父亲,要把这件天大的事告诉他。远远对一个背影针扎火燎地喊:爸!不好了!咋的了?这孩子吓人呼啦地!那人回过头来,大双子发现认错人了。

▲ 在坡下,大双子看到父亲挑着满当的两筲大粪汤子一走一摆地过来,筲里粪便漓漓拉拉往外淌。大双子一步三跌地抢上前,顾不上扑面而来的恶臭,哭着告诉父亲:猪死了!父亲没有任何表情,只说知道了。父亲的平静,让大双子不安的心,踏实了许多。

▲ 没几天,父亲又捸回来一头小花猪。父亲看着肥嘟嘟的小猪对大双子说,这头猪今年不卖了,过年杀吃肉,让你们吃个全科儿!大双子不敢相信这会是真的!以往每到过年,她竟听到別人家欢乐地忙着杀猪的声音!

▲ 夏天的傍晚,屋里闷热,母亲把炕桌搬到院子里。西边太阳没落尽,东边月亮在升起,就着凉爽的小风,晚饭吃得另有一番滋味。

▲ 新黄豆下来,母亲隔三差五㧟上半三盆子,支使大双子去换大豆腐,就着苞米楂粥吃,算是改善伙食了。大双子一出院子,撒开腿,一路连跑带颠,豆子也欢蹦乱跳。做豆腐的师傅朝着热气腾腾的大豆腐一铲子下去,就一五一十地往盆里数。大双子一直纳闷:他这是咋数的呢?咋不是一块,二块,三块地数呢?

▲ 那个年代,农村谁家的孩子都是一窝一窝的……连大名都没有,顺溜老大老二老三地排下来。直到十一岁上小学,我俩才有大名字。

土地生活 之土里刨食

▲ 一九七八年,父亲又回到了他所热爱的教师岗位,我家的生活也一天好似一天;吃饺子,不单单是年节了,有谁过个生日,母亲也会包一顿饺子。尽管肉少菜多,终归可以多吃几顿饺子了。

▲ 农村土地包产到户的时候,家里土地多,大姐在县城念书,大哥在当兵。我俩初中没念完就回家和母亲一起种地了。劳动是辛苦的,收获果实是甜蜜的。

▲ 大田收割完了,就是脱粒。坐在热乎乎的大炕上,边搓苞米边听父亲讲“瞎话”,还老生常谈地讲爷爷的故事。我爷爷当了九年兵,参加过解放战争、抗美援朝战争。

▲ 这个大名没叫几年就不念书了的我俩,种了七八年地。一个黄昏的傍晚,收工回家,一条想走出村子的路,在说说笑笑中,在脑子里铺成了……

▲ 天寒地冻的一个星期天,父亲带大双子赶着牛车去公社粮库卖粮。排了一天队,太阳偏西,快轮到验我家的粮了,父亲上了趟厕所回来,看到排在我们后头的人却抢到了前面去了。父亲对拽不住牛落了后头的大双子没轻没重地骂:吃屎都赶不上热乎的……验过粮,卸了车,调转牛头,父亲问大双子饿不饿?挨冷受冻一天了,连口热乎饭都没吃上,还受了委屈,大双子不愿去接父亲变暖和的话茬,转过脸,任由两行热泪奔流在冰凉的脸上。

▲ 离开农村,离开那年那月那些事儿的多年以后,父亲已经变老;经历太多弯路,我俩也不再年轻。回想起父亲当年骂过的“吃屎都赶不上热乎的”那句话,今天才笑出声来!

城市生活 之城市跋涉

▲ 十七岁那年,家里买了一台黑白电视。电视成了我俩了解世界的窗口。城市太美好了!城市就是天堂:城市一点泥土也看不到;划根火柴就能做饭;好多女孩子都穿裙子;城市的厕所在家里,是用水冲的,干净得可以在里头吃饭。

▲ 二十出头,我俩终于挣脱了母亲的百般阻挠,进城!母亲送到村口说:到了那儿,不好赶紧回来啊……我俩满嘴答应,心里却想:好马不吃回头草;挥挥手,就把土地和母亲留在了身后的村子,去远方,去城市,寻找想要的生活!

▲ 绿皮火车上,人挨人、人挤人、背包摞散、横躺竖卧;满满当当的一火车人,满满当当的各种各样的想法和梦想。我俩头一回坐火车,头一回见过这么多人!

▲ 火车到了目的地,一下车,那么多人,好像呼啦一下不见了踪影!只有我俩到了城市,迎着扑面而来的高楼大厦,头晕脑胀,不知东南西北。

▲ 历尽了千难万苦,我俩找到了第一份工作——在一所大学的教学楼打扫卫生。干活不丢人,丢人的是每天低头不见抬头见的都是朝气蓬勃的有文化的同龄人,把城市的五谷轮回之所估计高了。这地方吃不了饭!父亲掏茅坑时,心里想着五谷飘香,就不臭了。我俩也得想想绿青菜、红萝卜啥的,才能顶住。

▲ 念小学时,学校盖了一溜带走廊的教室。下午的夕阳从走廊尽头的窗户射进来,光芒万丈,有一种神圣感;就幻想长大能在一个有走廊的地方工作。长大了,进城了,我俩真的拥有了一条在走廊上的工作。夕阳依然从窗户射进来,明晃晃的,没有了神圣,只有刺眼。

▲ “离开爹娘来到都市,一切想的太美丽,困难挫折围绕着你,在此生活不容易……”这首歌,充斥着我俩感同身受的每一天。十几块钱,我俩花了四十多天。没钱吃饭了,还要几天才发工资呢,看到大学食堂门口扔着一堆剥下不要的大头菜帮子;晚上趁没人注意,借着月光,捡些好的出来……

▲ 写封家信报个平安吧。把出门在外的不易,用一句轻松的话一代而过。父亲的来信,永远对我俩不变的几句话:要一步两脚窝,穷死不下道,老实有长在,对起“人”字的一撇一捺。看到家信时想哭,但在回信时,又得让远在家乡的父母以为无头无脑的熊包蛋女儿生活在城市里幸福地笑呢。

▲ 后来,经过二十多天的培训,我俩成了自助餐厅的服务员。开业的前一天,经理在花名册上圈圈点点,把光鲜亮丽的高个子姑娘都叫出去,安排到餐厅面子上的岗位了。剩下我们两个小个儿子,经理派去后面洗杯洗碗。比起之前的工作,也算是有了提升。

▲ 自助餐厅的服务员这份工作,让我俩穿上了平生的第一条裙子。虽然是工作服,不也是裙子嘛!因为穿上裙子,对工作格外卖力。

▲ 接触的小姐妹多了,听说摆摊卖小商品,投资少来钱容易,还不用人管,自由。有几个姑娘辞职走了,我俩也眼红了,照做了。轮到自己去做才知道:挣钱哪儿有那么容易。铺位租了,东西批发来了,一天天杵在那儿,木头桩子似的,等不来一个买主。突然有一天,来了仨儿顾客,没费劲儿就买走了好几样东西,之后隔三差五的还来,一来就夸我俩长的漂亮,像某某明星……

▲ 这一条街的生意都半死不活的,人们习惯性地不往里面走,而我俩的摊位恰好在最里面把头的位置。邻摊的山东大姐撺掇我俩一起去广场的马路边儿摆地摊。为了方便带东西,买了一辆二手自行车。刚摆了两天地摊,被城管盯上了,逃跑过马路时,把车上载的东西扣在了马路中间,导致车辆停下一溜。有的司机按喇叭,有的开窗怒吼,有的等不急下车帮划拉。谢天谢地,没有车从我俩这些宝贝上碾过去。

▲ 后来,连那三个忠实的老顾客也不来了。天冷了,山东大姐中午出去吃了碗热乎乎的馄饨回来说:你俩也赶紧出去吃一碗,暖乎暖乎身子,姐妹俩一起去,我给看摊子。天天不开张,我俩没心思,也舍不得吃东西,但是山东大姐好心好意地一再催促。去吧,一天挣不来一碗馄饨钱;不去吧,让人觉得信不过人家帮看摊子似的。最后,还是去了,但没去吃馄饨,到厕所里磨蹭半天回来了。山东大姐问:“吃了?”我俩差不多一口同声:“吃了!”

▲ 要过年了,称了一斤毛线,给母亲织了一件毛衣。家里还没有人穿过毛衣呢!到了邮局去邮,付费时,工作人员说这钱是假的!我俩又掏出一张,还说是假的!顿时,我俩就蒙了!那个工作人员看我俩发蒙发傻的样子,用命令的口气让我俩把剩下的全掏出来。我俩把十几张全交给了她。她看了一下,用大红戳子咔咔咔地盖上了“作废”的两个字样。这些“作废”钱,就是那三位夸我俩长得漂亮的顾客,给的!这时,才知道自己“漂亮”在哪儿了!

▲ 走出农村,在城市安家落户,穿上漂亮的裙子,逛逛街,溜溜公园,看场电影。这是我俩认为的城里人生活。虽然已经在城里了,但离城里的这一切还是很遥远。看到城市万家灯火之时,我俩追逐着每一扇窗户亮起来的灯光,渴望有一盏灯能照到我俩,成为我俩的归宿。这盏灯后来找到了,我俩的生活也暂时安定下来了……

城市生活 之驻足湘西

▲ 当年,当知道离开土地,去外面可以挣点现钱时,我俩就想到镇上饭馆当服务员。奶不让,说那地方南来北往竟是坏人。三十多年过去,奶若天上有灵,定会看到她俩个孙女在南方她不知道的一个地方,靠南来北往进店的客人吃饺子,生活着呢!可能奶会说:还是好人多!

▲ 只要进店,吃饺子和不吃饺子,总是乐呵呵地相迎。

▲ 南方人吃饺子,好多人只是吃着玩儿。吃着玩儿的人,很愿意来我俩的饺子店。10个饺子起步煮,还有嫌多的;6、7个的煮,那是常事。只要吃饺子的,不管要几个,客人满意,我们才有饭吃。

▲ 用真诚的劳动,换来的果实,滋养着我们生命的春夏秋冬。

▲ 早上起来,姐姐往东,妹妹往西:一个去店营业,一个菜市场釆购。一年三百六十五天,三百六十二天年复一年,风雨不误。

▲ 来店子吃饺子的客人,大多是回头客吗,有的冲饺子的品质;有的冲人的品质。不管客人什么贵重东西“落”在店子里,放心!就跟“落”在了他自己家一样!

▲ 有人只为一种情结而来,就想找到东北老家的感觉和母亲包的饺子的味道……吃出了思念;吃出了眼泪。

▲ 这盘儿包子,但它确实是饺子……一个小顾客就要吃长成这样的饺子……还有要吃小麦穗、小太阳、小星星、小月牙儿形状的饺子呢!做饺子的就得围着吃饺子的转。

▲ 最初的小饺子店,坐落在地下商场,三面玻璃墙。从没做过生意的我俩,刚开始手忙脚乱,没头没脑,唯恐慢待了客人,哪怕只有一桌,也经常端着刚捞出锅的热乎乎饺子,大踏步直接奔着玻璃而去!

▲ 在这个三面玻璃墙的小饺子店里,我俩更像厨窗里的小玩偶,一模一样,匆匆忙忙。吃不吃饺子的人,也会驻足观看,大呼小叫:双胞胎!的确,自己也感觉彼此就像世上还活着一个另外的自己!

▲ 生意好,看到钱,干多少活都不累;生意差,闲着也累挺。闲着的时候,一人一杯茶,盯着外头过往的行人,盘算着哪个老顾客该来了,或正在来的路上……

▲ 还真有“念叨谁,谁就耳根发热”的说法。常常有“念叨谁”,谁就来了的时候!激动,心里像中了彩票一样!先跑着去整碗热乎乎的带“大海味道”的紫菜汤。

▲ 听到大碴子味的老家话儿,就像见到了娘家人一样的亲!说到都是十多年没回东北老家了;又说到活着的不易……笑着笑着就都掉下了泪。

▲ 离开家,离开土地,想过过城里年轻人的生活。三十多年过去,城市年轻人的生活没过上,“年轻”就过去了。

▲ 三十年,感觉自己还没走到城市呢,家乡也成了远方!

▲ 忙于活着,每天低头看到的都是自己忘了年纪奔忙的脚尖,来不及抬头看看天,常常忘了,还有满天霞光!

▲ 劳动了一天,晚上十点左右才能回到出租屋,趴在桌子上,拿起笔和纸,像蜗牛一样,爬向自己的葡萄树;时不时也会被无边无际的困倦拖着不知了去向。

▲ 四季不鲜明的南方季节,让人糊涂!外头花草树木还绿,隔壁粉店的老张太太却说要过年了……去年知道要过年,也是她说的。老张太太坐在她家门口的小板凳上,好像都没动弹,就又要过年了……也就是说,我俩又可以有“三天年假”了……

反侵权公告:

根据《中华人民共和国著作权法》、《信息网络传播权保护条例》等法律法规,未经书面许可,擅自转载本报社作品的,将涉嫌侵犯著作权人合法权益。为规范网络转载行为,制止非法侵权转载,本报社郑重公告:

一、任何单位或个人,在任何公开传播平台上使用著作权归属于江城日报社(包括《江城日报》、《江城晚报》、松花江网、吉林乌拉圈等)的原创内容,必须事先取得江城日报社书面授权;

二、对侵犯江城日报社(包括《江城日报》、《江城晚报》、松花江网、吉林乌拉圈等)著作权益的违法行为,本报社将采取一切合法措施,追究行为人的侵权责任,包括但不限于公开谴责、向国家版权行政管理部门举报、提起诉讼等;

三、对于各类非法转载行为,欢迎读者提供侵权线索:

程律师(法律顾问)0432-62223777

武文斌(版权合作)0432-62523496